非遗传承人西洛:

弘扬“工匠精神” 展现时代担当

拉萨融媒记者 李从芳

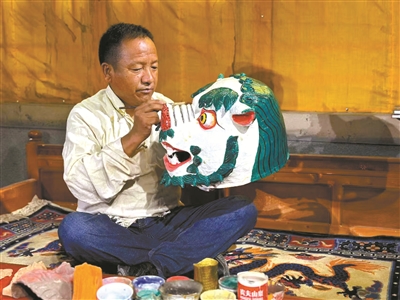

在当今追求快速发展的时代,达孜区有这样一位令人瞩目的非遗传承人——他以无限的热情和执着,将工匠精神展现得淋漓尽致,用实际行动诠释了时代担当。他就是西藏自治区级非物质文化遗产项目“拉萨布制面具制作技艺”代表性传承人、“拉萨工匠”荣誉称号获得者——西洛。

1975年6月,西洛出生于拉萨市达孜区雪乡扎西岗村,其家族世代传承藏族民间传统手工艺。在父辈的熏陶下,1993年,年仅18岁的西洛便开始参与布塑羌姆面具、布塑佛像、泥塑佛像和藏戏服饰的制作。在达孜区雪乡民间传统手工艺制作农牧民专业合作社的非遗面具制作展示厅内,琳琅满目的面具和藏戏服饰令人目不暇接,这些精美的艺术品均出自西洛之手。

“制作面具时,先用布制作模型,然后将装饰品逐一缝制上去。整个过程耗时较长,大约需要两三个月。”西洛说。

展厅内,各式各样的面具引人注目,它们或为人物形象,或为动物形象,栩栩如生。西洛热情地向记者介绍这些面具的特点和制作工艺。红珊瑚面具属于布塑悬挂面具,制作时需在泥质胎模上用加胶浆糊层层贴布成型,脱胎后再进行彩绘和装饰。整个过程中,会使用藏纸、棉麻、藏香、藏药材等十余种原材料,以确保面具轻盈、美观且防虫、防潮,不易开裂。

1995年至2010年是西洛个人创作的高峰期。在这15年间,他制作了500多个面具,畅销国内外。在大型实景剧文成公主和雪顿节各藏戏队的表演中,都能看到西洛制作的面具和服饰。其中,他制作的红珊瑚系列面具最为著名,先后被西藏自治区博物馆和中国国家美术博物馆收藏。2014年,西洛被认定为西藏自治区级非物质文化遗产项目“拉萨布制面具制作技艺”代表性传承人。2023年,在拉萨市首届“拉萨工匠”寻访活动中,西藏拉萨市总工会授予西洛“拉萨工匠”荣誉称号。

传承和发展民族优秀传统文化,既要走好传承之路,更要担起发展之责。随着技艺的不断成熟,西洛大力发展文化产业,先后成立了达孜区雪乡民间传统手工艺制作农牧民专业合作社和西藏虎威服饰有限公司等,吸纳了大量农村富余劳动力就近就业,并积极培养传统手工艺人。达瓦便是其中一位,他从新手开始,经过不断学习和锻炼,现已成为经验丰富的手艺人。

“我是2003年过来的,差不多二十多年了,做模具什么的都会一点。这个工作虽然辛苦,但我很喜欢。不仅可以兼顾家里,也是一种文化传承,非常有意义。”达孜区雪乡民间传统手工艺制作农牧民专业合作社手艺人达瓦说。

此外,西洛积极回馈家乡。2015年,他拿出合作社上一年收入的30%,为雪乡扎西岗村困难家庭购买了农用机械和家电洗衣机等,折合人民币12万余元。2016年至2020年,他所创办的合作社每年给60户村民分红,总额超75万元。2018年底,合作社又对达孜区雪乡扎西岗村70名农牧民进行了缝纫技术培训,经过45天的培训后,其中62人实现在合作社就业。合作社连续多年被达孜区委、区政府评选为达孜区“脱贫攻坚突出贡献专业合作社”。

如今,西洛继续拓展合作社业务范围,带领团队研发旅游纪念品和现代服饰等,以更好地满足市场需求,努力以文化产业发展带动更多农牧民就业。“2025年,在原有的基础上,我们会进一步开拓市场。同时,多吸纳农牧民就业,多收一些徒弟,培养一些新的人才,希望能为达孜经济发展作出力所能及的贡献。”西洛说。

藏公网安备 54010202000024号 | 地址:西藏拉萨市江苏路19号 | CopyRight :拉萨日报社

藏公网安备 54010202000024号 | 地址:西藏拉萨市江苏路19号 | CopyRight :拉萨日报社